728x90

반응형

<등돌린 중국시장 “한국산은 추억의 제품”>

[’30년 對中 흑자’ 끝나나]수출 주력품목 점유율 급락

출처 : 조선경제 (2022.07.25)

세계 2위 TV 제조사인 LG전자의 지난해 중국 TV 시장 점유율은 0.1%였다.

2009년만 해도 최대점유율(5.6%)을 달성하며 시장 확대를 노렸지만, 최근 10여년 새 점유율이 급락하며 존재감이 사라진 것이다.

지난해 중국 판매량은 3만대 수준. 전자 업계 관계자는

“중국 전체 인구를 감안하면 사실상 중국 내 교포들만 샀다는 얘기”

라고 했다.

세계 1위 TV 업체인 삼성전자 역시 작년 중국 TV 시장 점유율은 4.1%로 9위에 그쳤다.

한국의 최대 교역국인 중국과의 무역 수지에 빨간불이 켜졌다.

중국 정부가 지급하는 막대한 보조금을 기반으로 중국 업체들의 기술력이 비약적으로 성장하며 한국 업체들을 시장에서 밀어낸 것이다.

그 결과는 숫자로도 뚜렷이 드러나고 있다.

1993년 이후 작년까지 한 해도 거르지 않고 흑자였던 대중(對中) 무역 수지는 지난 5월 10억9900만달러, 지난 6월엔 12억1400만달러 적자를 기록했다.

월간 기준 대중 무역이 적자를 본 것은 1994년 8월 이후 처음이다.

두 달 연속 적자는 1992년 10월 이후 약 30년 만에 처음이다.

7월 들어 대중 무역 적자 규모는 20일 현재 15억3900만달러로, 5월과 6월의 적자 규모를 이미 넘어섰다.

한국은 그간 일본에서 적자를 보는 대신 중국에서 흑자를 내는 구조로 지난 30년간 무역 수지 흑자를 누려왔지만 경고등이 켜진 것이다.

뼈아픈 것은 한국의 대중 수출을 이끌었던 중간재에서 거꾸로 중국이 한국 시장 점유율을 빠르게 높여가고 있다는 점이다.

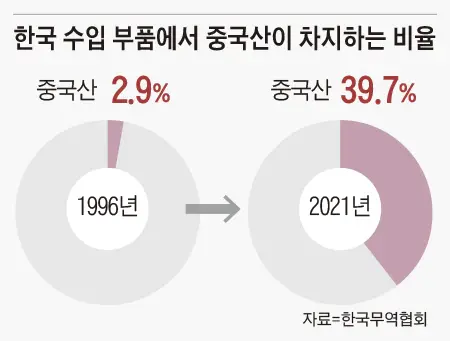

특히 기술 함량이 높은 부품 수입에서 중국의 비율은 1996년 2.9%에서 작년 39.7%로 급증했다.

정인교 인하대 국제통상학과 교수는

“대중 교역에 의존하는 현 상황에서 벗어나, 한국의 시장과 원자재 공급처를 다변화하는 ‘차이나 플러스 원’ 전략을 적극 추구해야 할 때”

라고 했다.

💥 K 배양 K줄기등 우리나라 의약품 수준은 상당하다.

정부에서 밀어줘도 될 분야 중 하나다.

제조업을 중국이 따라오다가 어느순간 추월할 것은 자명하다

중국이 따라 올수 없는 것으로 앞서 개척하고 니가야 한다.💥

<중국서 쪼그라든 ‘메이드 인 코리아’… 현대차·삼성·LG 中점유율 8년새 급락>

[’30년 對中 흑자’ 끝나나]中정부 보조금 공세에 경쟁력 잃은 한국제품

베이징 토박이인 판모(25·대학원생)씨는

“어릴 적엔 부모님이 사주신 LG TV와 삼성 스마트폰을 썼지만 지금은 중국산 TCL TV와 화웨이 폰을 쓴다”

면서

“우리 또래에겐 한국 전자제품은 이제 추억의 제품”

이라고 했다.

중국의 내수 강화 정책으로 한국 제품이 중국 시장에서 빠르게 밀려나고 있다.

한때 중국인들 사이에서

‘고급 가전’

의 대명사였던 삼성·LG도 예외가 아니다.

중국 정부가 대대적인 보조금 정책을 펼쳐 자국산 제품을 지원하면서 한국산이 설 자리를 잃고 있는 것이다.

삼성전자는 작년 말 중국사업혁신팀을 신설해

‘중국 사업 재도약’

을 목표로 뛰고 있지만 국내 산업계에서는

“한국 기업이 중국 시장에서 돈을 긁어모으던 시대는 다시 오지 않을 것”

이라는 분위기다.

한국 주요 기업들의 중국 시장 점유율 변화

◇보조금 무기로 한국産 밀어낸 중국

한때 중국 시장에서 1·2위를 다투던 한국산 제품들은 8년 새 시장 점유율이 한 자릿수로 추락했다.

삼성전자 스마트폰은 2013년 중국 시장 1위(점유율 19.7%)였지만 작년엔 점유율 0.6%로 10위에 턱걸이했다.

같은 기간 삼성 TV는 6위(7.1%)에서 9위(4.1%)로, LG전자 OLED (유기발광다이오드) TV는 1위(94.2%)에서 4위(6.1%)로 중국에서 순위가 하락했다.

3위를 지켰던 현대·기아차는 아예 10위권 밖으로 밀려났다.

유독 중국에서 한국산이 맥을 못 추는 이유는 중국이 2010년을 전후로 내수 강화를 위해 자국 기업에 유리한 보조금 정책을 추진했기 때문이다.

중국은 2009년 가전하향(家電下鄕·농촌 가전제품 소비 촉진) 정책, 2010년 이구환신(以舊換新·낡은 제품을 새 제품으로 바꾸면 보조금 지급) 정책을 펼치며 TV·냉장고 같은 가전 교체 시 10~13%의 보조금을 지급했다.

보조금 지급 대상은 중저가 제품으로 제한했다.

그 결과 중국 브랜드인 메이디·거리전기·하이얼 3강 체제가 형성됐다.

중국 정부는 올해도 농촌 지역 가전·가구·자동차 구매 보조금 지급을 추진 중이다.

현대·기아차도 중국의 보조금 공세 앞에서 경쟁력을 잃었다는 분석이다.

송선재 하나증권 연구원은

“중국 정부가 자국산 배터리를 탑재한 전기차에 보조금을 몰아주고, 현대·기아차에는 현지 공장·설비 투자를 과도하게 늘리도록 압박하면서 현지 자동차 시장 구도가 빠르게 바뀌었다”

고 했다.

중국의 보조금 공세는 한국이 17년간 세계 1위를 지켰던 디스플레이 분야도 뒤흔들었다.

중국은 작년에 세계 디스플레이 시장 점유율 41.5%로 한국(33.2%)을 제치고 1위에 올랐다.

그 원동력은 정부의 막대한 지원이었다.

중국 최대 디스플레이 기업 BOE(징둥팡)는 10년간 2조원에 달하는 보조금을 받았고, 생산 기지의 토지·건물·용수·전기도 대부분 무상으로 제공받았다.

안후이성에 지은 첫 LCD(액정 표시 장치) 공장은 투자비 460억위안(약 8조1700억원) 가운데 93.5%를 정부가 댔을 정도다.

덕분에 BOE는 원가를 삼성·LG디스플레이의 70% 수준으로 낮추며 시장을 잠식했다.

◇中추격 맞서려면 정부 보호막도 필요

한국의 대중 수출 30%를 차지하는 반도체도 중국은 보조금을 무기로 추격해 오고 있다.

전국경제인연합회가 2014~2018년 글로벌 반도체 기업 21곳의 매출액 대비 정부 지원금 비중을 조사한 결과, 중국 기업인 SMIC(6.6%), 화훙(5%), 칭화유니(4%)가 1~3위를 차지했다.

중국은 미국의 반도체 제재 속에서도 중저가 파운드리(위탁 생산), 조립·패키징·테스트, 팹리스(반도체 설계) 분야에서는 글로벌 점유율과 매출 면에서 한국을 앞서고 있다.

한국의 대중 무역은 2019년부터 반도체를 빼면 적자인 상황이다.

중국의 반도체 경쟁력이 강화되면 대중 무역 적자가 걷잡을 수 없이 커질 수 있다.

전문가들은

“중국을 압도하는 기술을 만들어내지 못한다면 중국이란 거대 시장을 통째로 잃을 수 있다”

고 경고한다.

조철 산업연구원 선임연구위원은

“한국은 중국을 앞서는 기술 분야를 끊임 없이 발굴해야 하는 상황”

이라고 했다.

주영섭 서울대 특임 교수는

“보조금을 등에 업은 중국 기업들이 우리 기술을 따라잡는 속도가 갈수록 빨라지고 있다”

며

“우리 정부도 대중 경쟁에서 기업과 함께 뛰어야 한다”

고 말했다.

<대만, 한국 밀어내고 중국 수입시장서 2년째 1위>

중국 최대 수출국이었던 한국은 2020년부터 2년 연속 대만에 1위 자리를 내줬다.

미·중 분쟁 이후 중국이 중간재 수입처를 다변화하면서 한국 대신 대만과 아세안에서 수입을 늘리고 있기 때문이다.

실제로 지난해 중국 수입 시장에서 한국의 점유율은 8%로, 2017년 대비 1.9%포인트 떨어졌다.

중국과 무역 분쟁을 겪고 있는 미국의 점유율 하락 폭(1.7%포인트)보다 크다.

같은 기간 대만의 점유율은 0.7%포인트, 아세안은 2.4%포인트 올랐다.

한국의 대중 수출품 상위 10개 가운데 절반은 최근 5년 새 중국에서 점유율이 하락했다.

한국의 메모리반도체 점유율은 2017년(52.3%) 대비 7.4%포인트 떨어진 44.9%였다.

같은 기간 비메모리 반도체 점유율도 11.6%에서 9.5%로 낮아졌다.

컴퓨터, 통신 장비, 전자 부품 등 정보통신기술(ICT) 제품군에서도 한국의 점유율은 2017년 20.5%에서 2021년 17.9%로 떨어졌다.

같은 기간 대만의 점유율은 5.6%포인트 올랐다.

중국은 한국산 수입 비율을 줄였지만, 중국의 중간재는 한국 시장을 빠른 속도로 점유하고 있다.

한국의 수입 중간재에서 중국의 비율은 2015년 24.2%에서 작년 28.7%로 늘었다.

특히 중간재에서 기술 함량이 높은 부품 수입에서 중국의 비율은 1996년 2.9%에서 작년 39.7%가 돼 14배 늘었다.

박승찬(용인대 교수) 중국경영연구소장은

“국내 업체 가운데 중국산 부품 없이 제조나 연구 개발을 하는 곳은 찾아보기 어려울 것”

이라며

“요즘은 한국 기업들이 중국 부품 회사에 지분 투자를 늘리는 추세”

라고 했다.

중국이 한국에 의존할 기술 산업도 갈수록 줄고 있다.

산업연구원(KIET)의 최근 한중 간 산업 경쟁력 변화 연구에 따르면 지난 10년간(2010~2019년) 한국이 중국에 우위를 차지하다가 열위로 떨어진 산업은 통신기기·전지·가전·전기기기·자동차·철도차량·섬유·제지 등 8개가 넘지만 한국이 우위로 올라선 품목은 조선과 담배 2개뿐이다.

<기아 이어 쌍용차도… 전기차에 중국배터리 탑재>

한국 제품의 중국 시장 점유율은 급감하고 있지만, 반대로 중국 제품의 한국 시장 공습 속도는 빨라지고 있다.

중국은 배터리·로봇 같은 신사업 분야에서도 급격한 기술 발전을 이루면서 국내 시장을 빠르게 잠식해가고 있다.

24일 자동차업계에 따르면, 쌍용자동차는 내년에 출시하는 신형 전기차에 중국 BYD와 협력해 개발한 배터리를 탑재할 계획이다.

BYD는 중국 CATL, LG에너지솔루션에 이어 세계 배터리 시장 점유율 3위 업체다.

쌍용차에 앞서 최근 기아도 신형 니로EV에 중국 CATL 배터리를 장착했다.

기아는 처음으로 국내에서 판매되는 차량에 중국 배터리를 탑재했다.

배터리업계 관계자는

“CATL이 최근 한국 지사까지 세우면서 빠르게 덩치를 키우고 있다”

며

“국내에서 중국 배터리를 단 전기차는 더욱 급격히 늘어날 것”

이라고 말했다.

국내 로봇 시장도 중국이 장악하고 있다.

공식 통계는 없지만, 로봇업계는 지난해 국내에 보급된 서빙 로봇 3000여 대 가운데 70% 이상을 중국산으로 추산하고 있다.

제조 공장과 물류센터에서 짐을 옮기는 물류 로봇도 10대 중 6대 이상을 중국산이 차지하고 있다.

올해 1~5월 국내 로봇청소기 시장에서도 중국 로보락이 점유율 22%로 삼성(27%)에 이어 2위를 차지했다.

핵심 산업 소재에서도 중국 의존도는 여전히 높은 상황이다.

알루미늄 케이블, 마그네슘 잉곳·스크랩, 망간 제품, 2차 전지 소재·제품, 철 구조물, 아연 도금 강판 등은 반도체나 철강·석유화학·자동차 같은 국내 주요 산업의 핵심 원자재인데, 중국 의존도가 90% 이상이다.

국내 한 무역 회사 관계자는

“중국 원자재는 가격이 저렴한 데다 배송이 빨라서 대체재를 찾기 어렵다”

며

“철분의 경우 중국에서 구매하면 한국까지 최대 일주일이면 충분하지만, 철분 주요 수출국인 스웨덴에서 사면 국내 도착까지 한 달이 걸린다”

고 했다.

김봉만 전경련 국제본부장은

“중국 제품은 가격 경쟁력을 갖춘 데다 품질 수준까지 높아졌기 때문에 우리 기업들이 경쟁을 피할 수 없는 상황”

이라며,

“중국산 핵심 소재 역시 미·중 무역 갈등 구도에서 앞으로 미국의 제재 대상이 될 수 있기 때문에 미리 공급망 다변화를 준비해야 한다”

고 말했다.

◐ 갈수록 우리나라의 입지가 좁아지고 있다.

중국은 우리와 지형적으로 가까운 곳에 있다.

여러가지 면에서 무시할 수 없는 존재이다.

미중무역갈등이 심화되고 중국의 기술력이나 제품력이 갈 수록 좋아지기 때문에 우리나라 산업의 먹거리가 점차 줄어들고 있는 것이다.

어떻게 이 난관을 뚫고 지나가야 할까?

문화강국 대한민국 ~

유럽의 기술력이 아시아로 옮겨올 때 유럽은 어떻게 살아남았을까?

먹을게 풍족해지면 예술, 문학, 음악, 미술, 게임등 먹거리, 일거리, 놀거리 중에서 놀거리를 찾게 되어 있다.

차세대의 아이들이 해야하고 해낼 수 있고 우리나라에 풍부한 것을 찾아서 할 수 있도록 가이드해줘야 한다.

헐리우드의 영화는 아직도 넘사벽이다.

인도의 영화가 많이 진출했지만 ~

우리의 영화산업도 대단하다. ◑.

728x90

반응형

'경제관련 > 경제' 카테고리의 다른 글

| CES 혁신상 국내 스타트업이 휩쓸었다. (1) | 2023.01.11 |

|---|---|

| 2023 경제전망 (1) | 2023.01.04 |

| "국민연금 얼마를 받게 될까? ~ 1300만원이 8400만원으로 껑충"…몰라서 못받는 '크레딧' (0) | 2022.06.12 |

| 커피 찌꺼기 활용 (0) | 2022.05.12 |

| 도심 항공모빌리티 산업 (0) | 2022.03.09 |